第179回 住吉(兵庫県神戸市)→天満橋(大阪府大阪市)

令和7年10月22日 雨時々曇り 距離未測定(46,120歩) 8時間10分

「西日本」との別れの涙雨

先週まで大阪万博が開催されていて近畿地方はどこへ行っても何に乗っても「満員御礼」だったのに、世の中は移ろっていくものですね。閉幕から10日も経たないうちに、大阪近郊は通常通りの静けさに戻ったような気がします。そんな秋の初め、雨に限りなく近い曇り空の下、神戸市の東端の住吉駅を朝6時20分、歩き出します。目指すは大阪府、僕のこの旅では初めて踏むことになる地です。

ここ住吉は神戸市の東灘区。ちょうど通りかかった道沿いに区役所がありました。大体において役場には「平和の像」的なものが建っていたりするものなのですが…東灘区の職員の方は芸術に造詣が深いのでしょうか。何だかとても気になる感じの像が道端にたくさん鎮座しておりました。僕が撮影したのは1つだけですが、こんな感じの像がとにかくずらっと並んでいます。

それにしても今日はとても冷え冷えとした空気で、身体が芯から冷えてきます。夏場だったら橋の上から眺める素敵な水のせせらぎも心地よいのでしょうが、今日は見ているだけで寒くなってきます。しかも芦屋市に入る頃には予報通りに雨がパラパラと降ってきました。

歩き始めて1時間ほどですが、ちょうどこの辺りの時間帯が一般社会では通勤時間帯にあたるようです。信号待ちをしていると駅からたくさんの人たちが歩いてきました。駅名は「さくら夙川(しゅくがわ)」というようです。素敵な名前ですね。ちなみにこの次の駅が西宮です。

僕はここから少しだけ南へ折れてもう1本南側の国道を歩きました。その理由は2つあります。

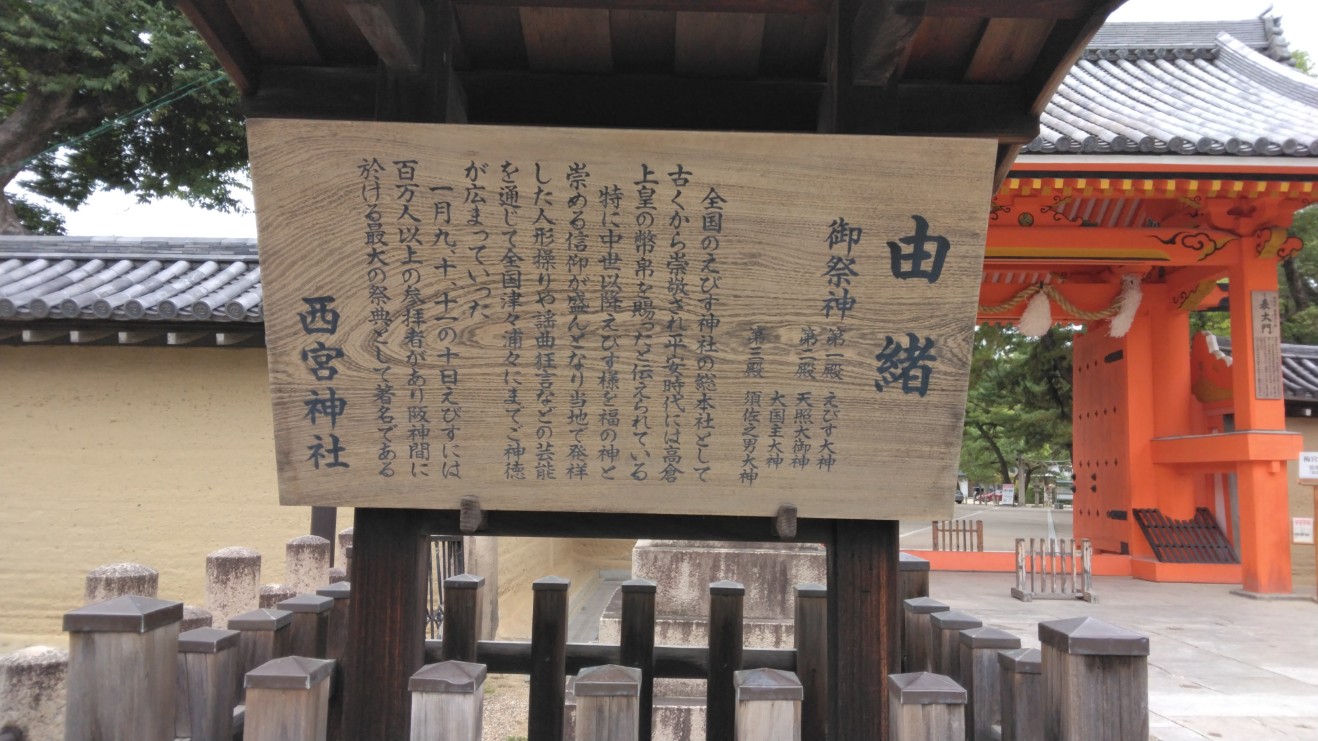

1つは有名な西宮神社に参拝したかったことです。全国のえびす神社の総本社であるこの神社は、正面の通りも「えべっさま通り」と名付けられていて、歩くだけで幸福がやって来そうな名前です。

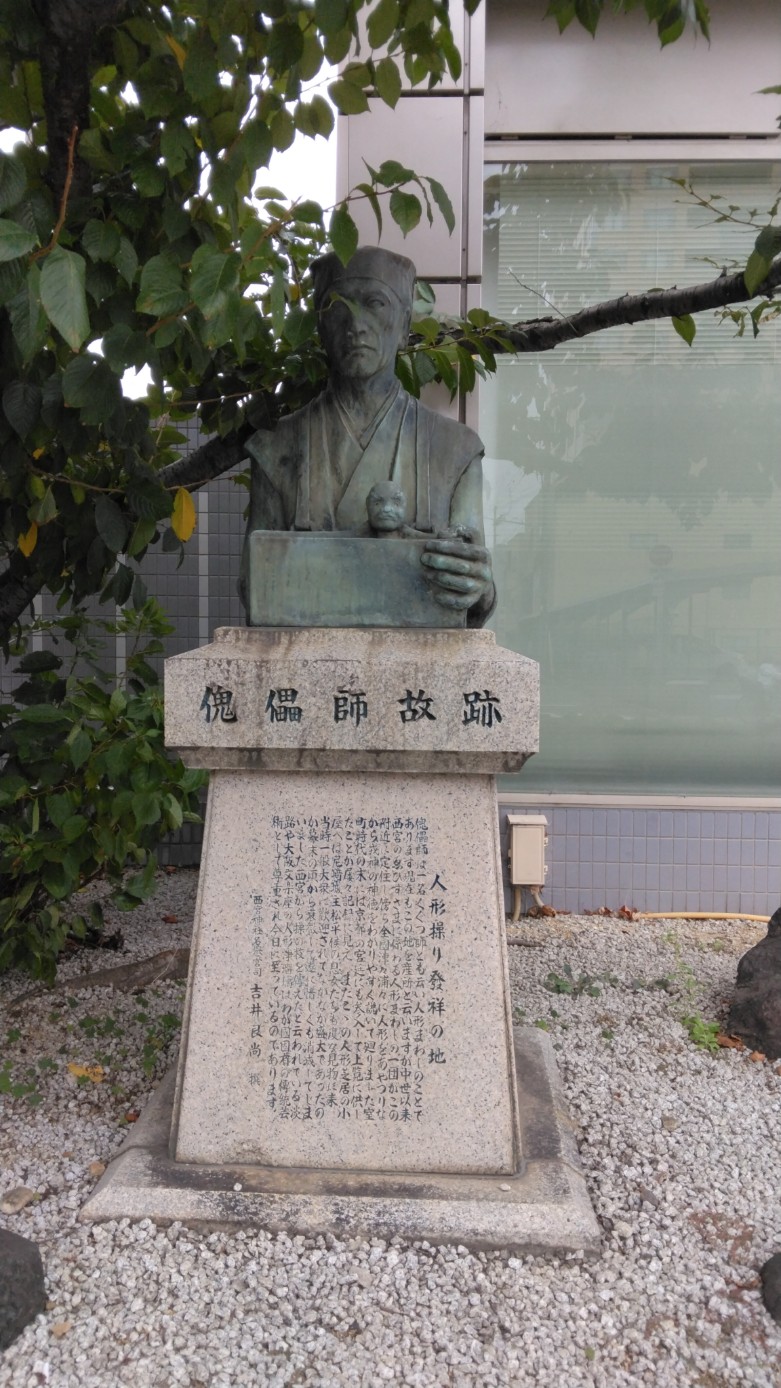

ちなみに福の神としてえびす様を祀る信仰から、人形操りが発祥となったのもこの地であるらしいです。道端には傀儡師(くぐつし)の像もありました。でも失礼ながら僕の中では傀儡師ってあまり良いイメージではないんですよね。恐らく「金田一少年の事件簿」の中の芸術的犯罪者である高遠遥一が「地獄の傀儡師」と呼ばれているからという理由もあるかもしれませんが…。でも、「くぐつし」って漢字も、「傀」とかちょっと不気味な雰囲気があるので、一概に金田一一のせいだけとは限らないと思います。

さてこちらのルートを歩くことにしたもう1つの理由は、こちらも初めて訪ねることになる阪神甲子園球場です。高校野球球児の憧れの地でもあり(僕は別に球児ではない)、また来週は日本シリーズで盛り上がる舞台ともなるのでしょうね(僕は別に阪神ファンでもない)。大阪万博の喧騒が消えても、次はお隣の兵庫が騒がしくなりそうです。今日は雨の中の静かな球場ですが、テレビで見るのと同じツタのからまるこの厳かな空気を生で実感してきました。

武庫川女子大、兵庫医科大を横目に見ながら武庫川を渡ると、尼崎市に入ります。先述した阪神タイガースには「六甲おろし」という有名な応援歌がありますが、あの「六甲(ろっこう)」という地名は「武庫(むこ)」と同じ由来だと言われています。そう言えば兵庫県の県名の由来も須磨の関を守る武器庫が置かれた「兵庫(つわものぐら)」からきているという説を聞いたことがあるので、「武庫」もきっと同じような由来なんでしょう。地名は本当に奥が深いです。

大物(だいもつ)というこれまた不思議な地名を通って、曇り空の下いよいよ大阪府に入ります。これで僕のこの旅も25個目の都府県を踏んだことになります。人口は多くても面積自体は小さい大阪府、今まではなかなかこの地を踏むことができずその隣を素通りばかりしてきましたが、ようやくたどり着くことができました。

さらに琵琶湖から流れ出て大阪湾に注ぐ大河、淀川を渡ります。今日も武庫川をはじめたくさんの河川を渡ってきましたが、この淀川はさすがにスケールが違います。

淀川を渡って急に都会の空気になると、そこは大阪メトロ千日前線の野田阪神駅。この駅名、何だかとても不思議です。阪神電鉄の野田駅と併設しているので付けられた駅名だと思うのですが、普通なら「阪神野田」じゃないでしょうかね。僕の地元にも「名電赤坂」とかありますけど、普通は鉄道会社名を先に付けますよね。「野田阪神」っていうと、プロ野球のチームの呼称みたいな感じがします。「長嶋巨人」とか「落合中日」とか。まぁとにかく記憶に残る駅名ですね。

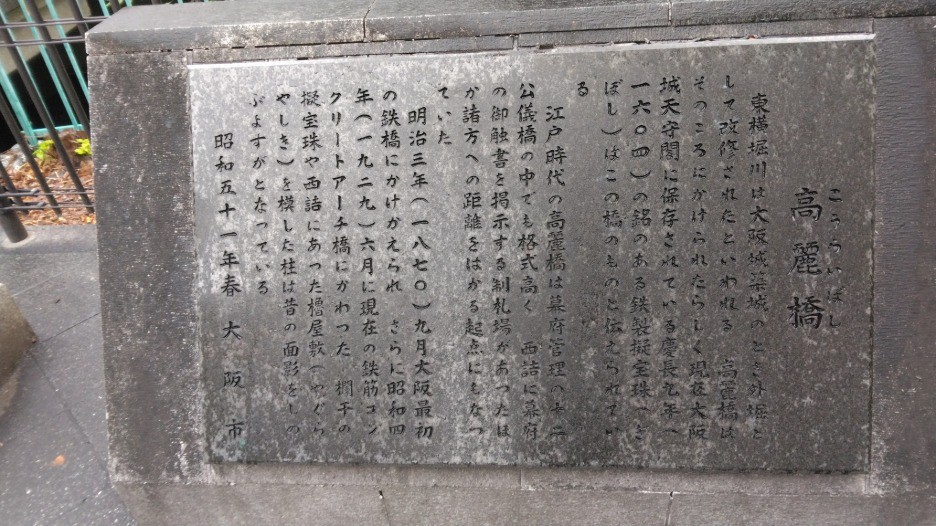

さらにここから南下していくと玉川を通って阿波座に向かいます。僕の今回の旅はここから急に進路を東に変えて、阿波座の喧騒の中を歩きます。大通りをいくつか過ぎて少しだけ北上するとそこは高速道路の下に佇む高麗橋(こうらいばし)です。車で走っていたら見逃してしまいそうな、普通の小さな橋です。しかし、この小さな橋が僕にとってはとても大きな橋なのです。

下関を出発した今回の「東上り」の旅は、だいたいにおいて山陽道に沿うように歩いてきましたが、旧東海道の旅のように何が何でも街道からそれることなく歩くというテーマではありませんでした。だからその都度気の向くままに、海岸へ出たり、少し内陸へ入ったり、見たいものがあれば遠回りしたりして、フラフラと歩いてきました。しかし、実はゴールだけは決めてあったのです。それがこの大阪の高麗橋でした。

かの有名な東海道五十三次には実は最後の最後に支線があります。五十三番目の大津宿を出た後、京都へ入る直前に追分という地名があり、そこから三条大橋ではなく直接大阪へ向かう街道が分岐します。通称「京街道」と呼ばれますが、伏見・淀・枚方・守口という四宿場が設けられていて、これを含めて東海道「五十七次」という言い方もされます。そちらの京街道の終点がここ高麗橋なのです。その証拠に京都の三条大橋と同じように欄干に擬宝珠が乗せられていて、橋のたもとには里程元標跡もあります。そう言われてみれば、上を高速道路が走っている天井が低い雰囲気は偶然ながら日本橋にも似ていませんか?

そんなわけで、僕の旅はこの高麗橋を境にしていったん区切り。この後は中仙道をたどって再び東京の日本橋へ向かおうと思っているので、この先の京街道の四宿場は次のシリーズに含めて「京街道・中仙道の旅」に決めました。

この「東上り」のスタート、ふぐや壇の浦に見送られながら下関を出発したのはまだ元号が「平成」の時代でした。そういえばあの日も今日のような小雨上がりで路面が濡れた曇り空の中での出発だった記憶があります。山口県から広島県・岡山県・兵庫県と通り過ぎ、元号は令和に変わり、コロナ禍で1年以上旅が進めない時や、親知らずの抜歯で半年ほど中断を余儀なくされたこともありました。錦帯橋・宮島・原爆ドーム・吉備津神社・板取峠・姫路城・明石天文台など多くの名所も訪ねました。そして食事をはじめ、多くのお店にも立ち寄り、温かく迎えてもらっていろんな話も聞かせてもらいました。三条大橋から始めた前回の山陰旅から続いて、約12年にわたる素敵な素敵な西日本満喫旅でしたが、ここ高麗橋にてめでたく完結です!

残念ながら高麗橋には駅がないので、少しだけ京街道を歩き始めて、もっとも近くにある天満橋駅を今回のゴールとしました。せっかくの大阪、たこ焼きとグラスビールで旅の完結を一人祝いしました。

第178回へ← →第180回へ(未実施)